थाली का बदला स्वाद: खेती और जीवनशैली से बाज़ार तक की कहानी

आमतौर पर जेन-जी (1997 – 2012), जेन- एल्फा (2013 से आगे) की पीढ़ी ये बातें अपने बुजुर्गों (जेन एक्स- 1965 से 1980 और जेन वाई – 1981 से 1996) के साथ खाली वक्त बिताते (यदि उन्हें मोबाईल, इवेंट्स या अपने ग्रुप से समय मिल जाये तो – अपवाद, इससे इतर भी हैँ।) ये बातें यदा कदा सुनती ही रहती है कि हमारे वक्त में वो सब्जी होती थी, ऐसी सस्ती मिलती थी, इस पेड़ के फल खाते थे, गन्ने के पोर छिलने की प्रतिस्पर्धा होती थी और अन्य भी…

आमतौर पर जेन-जी (1997 – 2012), जेन- एल्फा (2013 से आगे) की पीढ़ी ये बातें अपने बुजुर्गों (जेन एक्स- 1965 से 1980 और जेन वाई – 1981 से 1996) के साथ खाली वक्त बिताते (यदि उन्हें मोबाईल, इवेंट्स या अपने ग्रुप से समय मिल जाये तो – अपवाद, इससे इतर भी हैँ।) ये बातें यदा कदा सुनती ही रहती है कि हमारे वक्त में वो सब्जी होती थी, ऐसी सस्ती मिलती थी, इस पेड़ के फल खाते थे, गन्ने के पोर छिलने की प्रतिस्पर्धा होती थी और अन्य भी…इनमे बच्चे आँखे फाड़कर विस्मित महसूस कर और कभी कभी हँसी में कपोल-कळपित समझ खुश तो जरूर होते हैँ। कहने का सारांश यही है कि दौर बीत चुका है इसे पिछली पीढ़ी याद कर अफसोस और अपनी बचपन से जवानी की यादो को बता -सुना कर खुशी पा लेती है और अगले न देखे- महसूस किये बच्चों या अन्य जगह से आये व्यक्तियों को सुनकर ये महसूस भी होता कि उस वक्त ही सही इस असल दिख रही दुनिया में कितनी नकलियत है!!

आज और सदी या उससे भी पहले के समय में परिवार संयुक्त रहे और एकल बचे, इसका मुख्य अन्तर किसी भी बाजार मांग की मुख्यतः आकार जरूर ही निर्भर बना देता है, जैसे जौनपुर की मूली प्रजाति जिसमें अकेली मूली का औसत वजन ही 1 किलो से 2.5 किलो तक का होता था, आज दौर में परिवार में औसत 3 से 4 सदस्य संख्या कारण और कम सामाजिकता के कारण अब बाजार माँग में टिक पाना सम्भव ही नही इसलिये ये करीब करीब विलुप्त ही हुई।

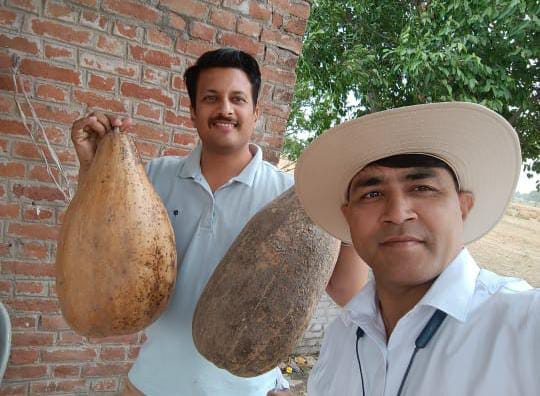

ऐसे अनेको उदाहरण बनारस पपीते, आदिवासी क्षेत्रो की लम्बी लौकी से लेकर राजस्थान की गोभी और अलीराजपुर, मध्य प्रदेश के नूरजहाँ आम (पूर्व में 5 किलो वजन की आम प्रजाति जो आज भी 1.5 किलो वजन तक होता है) से लेकर भारत के हरेक सम्भव पर्यावरण में उग पा रहे टमाटर की देशी चेरी टमाटर किस्म से भी भरा पड़ा है जो सिर्फ कहीं क्षेत्र विशेष तक में किसी संघर्षशील गाथाओं में कारण कहीं बचे पड़े और आज विशेष कार्यों में माँग बनाये हुए हैँ।

सब्जियां और फल पहले जैसे स्वाद के क्यों नही बचे-

बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती माँग और ज्यादा के चाह में उत्पन्न हुई संकर (hybrid) किस्में अब अपने ग्राहक को सिर्फ एक दिखावा दे रही हैँ, उनकी माँग को समझते हुए अपनाई और बढ़ाई जा रही असल आखिरी उत्पाद का परिणाम जो अब बाजार में है, उसने वो सब पीछे छोड़ दिया है जिसके असल कारण के लिये उसे लिया जा रहा था। उदाहरण के तौर पर न तो अब डेढ़ फ़ीट की सुन्दर शेप में दिख रही लौकी कुकुर जैसे बदल चुके रसोई बर्तन में भाप के प्रेशर से गल पा रही और न उसमे वो मीठापन स्वाद जैसा कि पहले उपलब्ध चेरी टमाटर या देशी बड़े टमाटर भी सिर्फ थोड़े ही पड़ने पर अपना असल जेली जैसा रस और खट्टापन दे जाते थे।

टमाटर के इस उदाहरण में इसका कारण उपभोक्ताओं को दिखने के लिये अन्तिम उत्पाद आकार, ऊपर लिखें पॉइंट्स अनुसार कम, आकृति अनुसार भी है साथ ही साथ किसान और व्यापारी की ज्यादा मुनाफे नीतियों में भी छिपा है। ये सच है कि ज्यादातर देशी किस्में हाइब्रिड किस्मो जैसा ज्यादा उत्पादन नही दे सकती जिससे किसानों का न सिर्फ इस, उत्पादन बढ़ने के कारण बल्कि वैज्ञानिक शोधों में बनाई जा रही जीन रूपांतरण (Genetically modified) स्वरुप कई बीमारियों और कीड़ो के प्रतिरोधी तंत्र को विकसित करने कारण झुकाव कुछेक फसलों में तो 100% तक बदल चुका है।

इसमें पत्तागोभी सबसे पहले पायदान पर खड़ा है। इनमे बायोफोर्टिफाइड कर कुछ 1-2 तत्वों बढ़ाई बनाई जा रही किस्में इसके सम्पूर्ण पोषण पर प्राचीन देशी किस्मो के पोषक मान के आगे नही ठहर पाती हैँ। इसके अलावा बाजार जाने पर ज्यादा से ज्यादा देर रुक सके और ठोस बने रहे आढ़तीयों के विशेष कारण भी पौध प्रजनकों द्वारा पहचान कर बदले गई किस्मो ने इन्हे ही ज्यादा अवसर दे दिये बाजार में चहूँओर अपनी धमक बनाये रखने में जहाँ सिर्फ ये ध्यान रखा गया कि उपभोक्ता को गोल किस्मो में ही रूचि है तो उन्हें ही ज्यादा बढ़ाया और माँग को आसानी से पूर्ति करते पाया गया, जिसे छोटे आढ़तीये आपको आसानी से देशी-देशी चिल्लाकर ग्राहक बुलाते स्थानीय मंडियो में देखे जा सकते हैँ।

पहले सुपाच्य और खुश होकर खाई जाने वाली सब्जियों से भरी खिचड़ी अब सिर्फ बिमारी का भोजन जैसे रूप में स्वीकार्य हो चुकी है हालाँकि इसमें छिपे तौर पर स्वस्थवर्धक तो माना जा रहा है लेकिन सिर्फ परिस्थिति वश जहाँ पिछले दौर से ज्यादा जनसंख्या अब शाकाहार के बदले मांसाहारी भोजन लेने के अगले दिन पेट को आराम देने के लिये या बुखार और अन्य शारीरिक दिक्क़तो के वक्त इसे खाना पसन्द करती है।

कमोबेश यही हाल देशी मिल पा रही सब्जियों और उन्हें खाने के तरीकों का भी है। पहले लोग सिर्फ सब्जी- फल, सलाद या थोड़े बहुत परिवर्तित रसोई प्रदत्त लेकिन जरूर ही स्वस्थवर्धक आहार रूप में खाते थे जैसे लौकी का हलवा या बैगन-परवल-आलू टमाटर का चोखा, आज उन्हें चाहिये मोमोज, रोल्स, मंचूरियन या पास्ता, टिक्की में भरे अजीनोमोटो जैसे हानिकारक तत्वों से लिपटे और जीभ से लेकर आँखे जलाने वाले पेट का तंत्र एक कूड़ेदान से ज्यादा नही बनाते जा रहे रूप को ज्यादा अपनाने में।

इस सभी में मानसिकता भी एक भी एक हम स्थान बनाये हुई है जहाँ पहले लोग सिर्फ हल्का खाना और ताज़ा खाना पसन्द करते थे वहीं अब मसालेदार और ताजी बासी की कोई प्राथमिकता नही हो ऐसा पसन्द करते हैँ (जाहिर तौर पर सभी फास्टफूड खाने वालों को ये पता होता कि इसे कैसे प्रोसेस किया जा रहा है ये कितना ताजगी से भरा आहार है) :यहाँ जीवनशैली हावी हो चुकी है।

इसके साथ ही साथ जहाँ आज की जीवनशैली अपनी आदतों और उपलब्ध संसाधनों कारण से पहले जैसे सात्विक भी नही रही जहाँ कम में भी खुशी का स्थान बचे, खाने में भी रोज विविधता सँग वक्त विशेष में थाली में और ज्यादा तरह के पकवानो की माँग किसी 1-2 पर रुक जाना पसन्द नही करती खासतौर पर जब आप बाहर खाने बैठे हों और खाना बनाने वाला कोई और हो तो ये थाल कम स्टॉल डिश विविधता और बढ़ जाती है।

खेती की परिस्थितियाँ-

घटती खेतिहर और ग्रामीण परिस्थिकी तंत्र: निरंतर शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण खेतिहर भूमि सिकुड़ रही है। साथ ही ग्रामीण पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ने से कृषि उत्पादन की पारंपरिक विविधता भी घट रही है।

खुद के उगाने की कम संभावना: पहले परिवार अपनी आवश्यकता की सब्ज़ी और फल घरेलू बाड़ी या खेतों में उगा लेते थे, जिससे ताजगी और स्वाद बेहतर होता था। अब सीमित जगह और व्यस्त जीवनशैली के कारण यह प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी है।

रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता: उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक इनपुट का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है। इससे न केवल स्वाद और गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि दीर्घकालिक रूप से मिट्टी और पर्यावरण भी क्षतिग्रस्त होते हैं।

मिट्टी की उर्वरता में लगातार गिरावट: एकतरफा फसल चक्र, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग और जैविक पदार्थों की कमी के कारण मिट्टी का स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है। इसका सीधा असर फसलों की पौष्टिकता और स्वाद पर पड़ता है।

जैव विविधता में कमी: एक ही प्रकार की फसलों की खेती (मोनोक्रॉपिंग) के कारण पौधों और मिट्टी की जैव विविधता घट रही है, जिससे स्वाद और पोषण दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

भंडारण और परिवहन का प्रभाव: आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला में लंबे भंडारण और रासायनिक प्रसंस्करण (जैसे पॉलिशिंग, वैक्सिंग, रंग करना, रसायनो से पकाना) से सब्जियों और फलों की प्राकृतिक ताजगी व स्वाद बदल जाते हैं।

बदलाव के अन्य कारण-

* करीब-करीब पूर्णता की ओर अग्रसर जलवायु परिवर्तन,

* बढ़ती जनसंख्या का दबाव,

* आर्थिक समृद्धि स्तर,

* स्थानीय बाजारों की जगह सुपरमार्केट और संगठित खुदरा व्यापार का बढ़ना, जिसमें ताजगी और मौलिकता पर असर पड़ता है।

निष्कर्ष-

शोध यह स्पष्ट करते हैं कि पिछले तीन दशकों में फलों और सब्ज़ियों की पोषण गुणवत्ता और स्वाद दोनों में गिरावट आई है। जीवनशैली और खानपान की आदतों में बदलाव ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया है। आगे की राह यही है कि खेती में जैविक पदार्थों और विविधता को लौटाया जाए, देशी किस्मों का संरक्षण किया जाए और उपभोक्ताओं को भी स्वाद और स्वास्थ्य दोनों को ध्यान में रखकर चुनाव करने के लिए जागरूक किया जाए। केवल तभी हम आने वाली पीढ़ियों को वे सब्ज़ियाँ और फल लौटा पाएंगे जिनकी याद आज बुजुर्गों की बातचीत में ही सुनाई देती है।

-डॉ. शुभम कुमार कुलश्रेष्ठ,विभागाध्यक्ष एवं सहायक प्राध्यापक – उद्यान विभाग

(कृषि संकाय),रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, रायसेन, मध्य प्रदेश

Facebook Comments